休宁县城总体规划(2018-2035年)

《休宁县城总体规划(2018-2035年)》批后公布

《休宁县城总体规划(2018-2035)》(以下简称《总体规划》)于2019年8月13日经黄山市人民政府批复(黄政函〔2019〕83号)。根据《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律规定,现将《总体规划》主要内容公布如下:

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和中央城镇化工作会议、中央城市工作会议精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧密对接“两个一百年”奋斗目标,坚持以人民为中心,坚持可持续发展,坚持人与自然和谐共生,坚持保障和改善民生,注重远近结合、城乡统筹,注重集约节约、多规合一,着力探索资源环境紧约束下休宁新型城镇化和城市可持续发展路径,努力把休宁打造成为全国生态文明建设示范县,把休宁县城建设成为文明和谐美丽宜居公园城市。

二、规划期限

本规划期限为2018—2035年,近期至2020年,远景展望至2050年。

三、规划范围与层次

本规划范围分为县域和城市集中建设区两个空间层次。

县 域:休宁县行政辖区,包括21个乡镇,国土面积2126.18平方公里。规划区为县域行政区范围。

城市集中建设区:县城及万安镇区的城镇开发边界范围,总面积26.58平方公里。

四、战略定位及形象定位

(一)战略定位

休宁战略定位是中国休闲养生之都、国家全域旅游示范区、皖南国际文化旅游示范区综合服务基地、长三角地区重要生态枢纽。

(二)形象定位

休宁形象定位是名山秀水,公园之城;文化休宁,养生之都。

五、发展目标

全面建成小康社会,城市功能明显增强,公园城市建设取得重大进展,公园城市特征初步显现,初步形成屯休一体化(同城化)发展新格局。

基本建成美丽宜居公园城市,开创生态文明引领城市发展新模式,城市功能更加优化,城市综合竞争力进入区域前列,屯休一体化(同城化)发展构架基本形成。

全面建成美丽宜居公园城市,建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化城市,建成以屯休为核心、生态环境优良、经济文化发达、社会和谐文明的黄山南部城镇群。

六、发展规模

坚持集约发展,框定总量、限定容量、盘活存量、做优增量、提高质量,以资源环境承载能力为硬约束,确定人口规模和建设用地规模。

(一)常住人口规模

休宁县域常住人口规模到2035年控制在34万人以内,城镇人口24万人以上,县城人口16万人,城镇化水平达到70%以上,2035年以后长期稳定在这一水平。

(二)建设用地规模

坚守建设用地规模底线,严格落实土地用途管制制度。到2035年全县建设用地总规模控制在7042.87公顷以内。

1、城镇建设用地

县城建设用地规模控制在1600公顷以内,人均建设用地100平方米;镇(乡)区建设用地规模合计1396.85公顷以内。

2、村庄建设用地

重点保障美丽乡村示范点和中心村建设用地,至2035年县域村庄建设用地规模为2392.11公顷。

3、其他建设用地

区域交通设施用地、公用设施用地、采矿用地、旅游管理与服务及其他建设用地共计1653.91公顷。

七、空间格局与功能布局

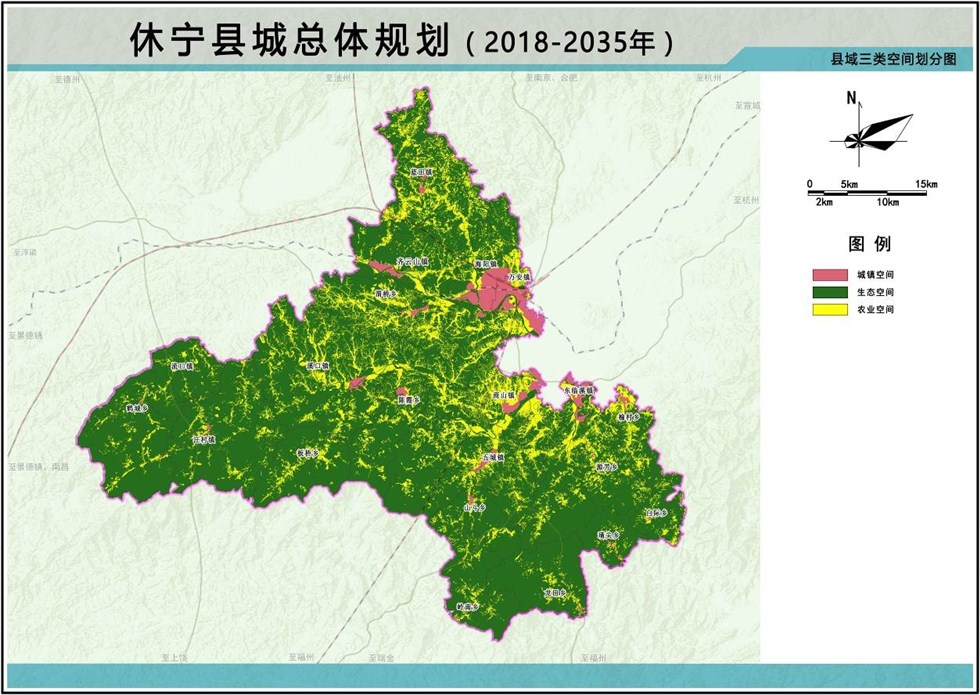

(一)“三区三线”

保护生态空间山清水秀、保障农业空间提质增效、优化城镇空间集约紧凑。全县生态、农业、城镇空间比例为79.98:17.29:2.73。

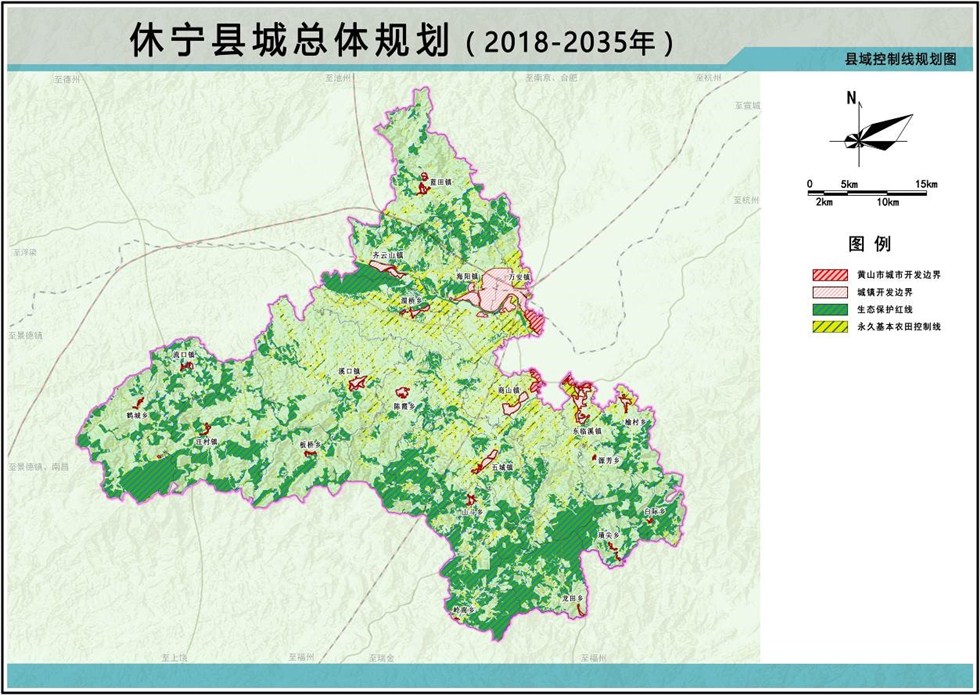

科学划定生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界控制线,其规模分别为718.48平方公里、141.56平方公里、47.50平方公里(其中城市集中建设区开发边界面积26.58平方公里,各乡镇开发边界共20.92平方公里)。

(二)生态空间格局

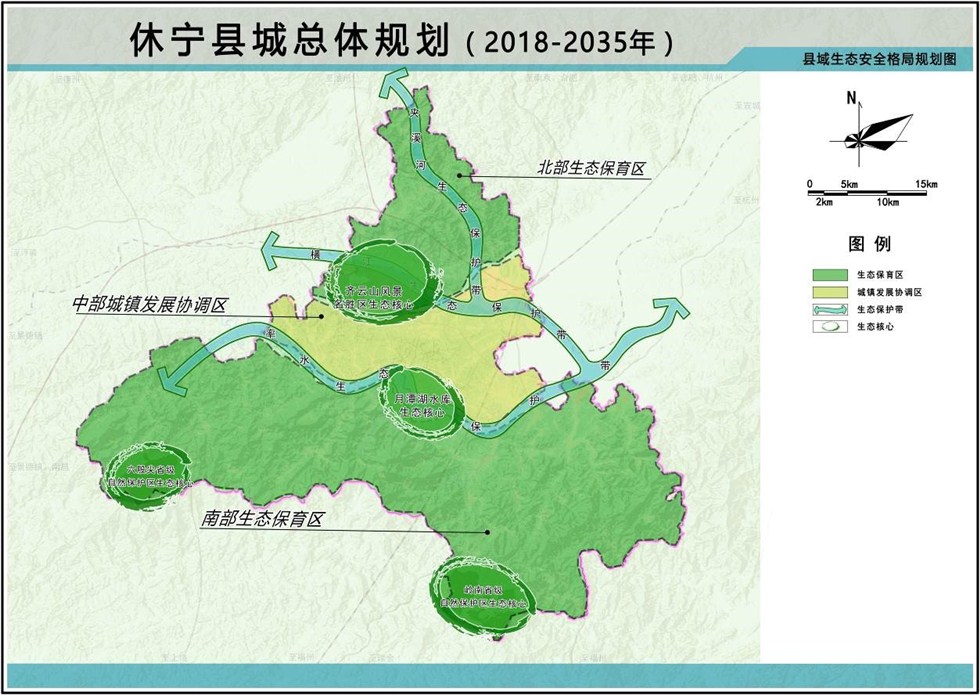

构筑“四心、三带、三区”生态空间格局,保障区域生态安全。

“四心”:齐云山风景名胜区、月潭湖水库保护区、六股尖省级自然保护区和岭南省级自然保护区,形成县域生态核心,为禁止开发区域;

“三带”:夹溪河、横江、率水生态保护带,形成县域生态骨架,为禁止开发区域;

“三区”:北部、西部和东部生态保育区,形成县域生态基底,为限制开发区域,中部为城镇协调发展区。

(二)城乡空间格局

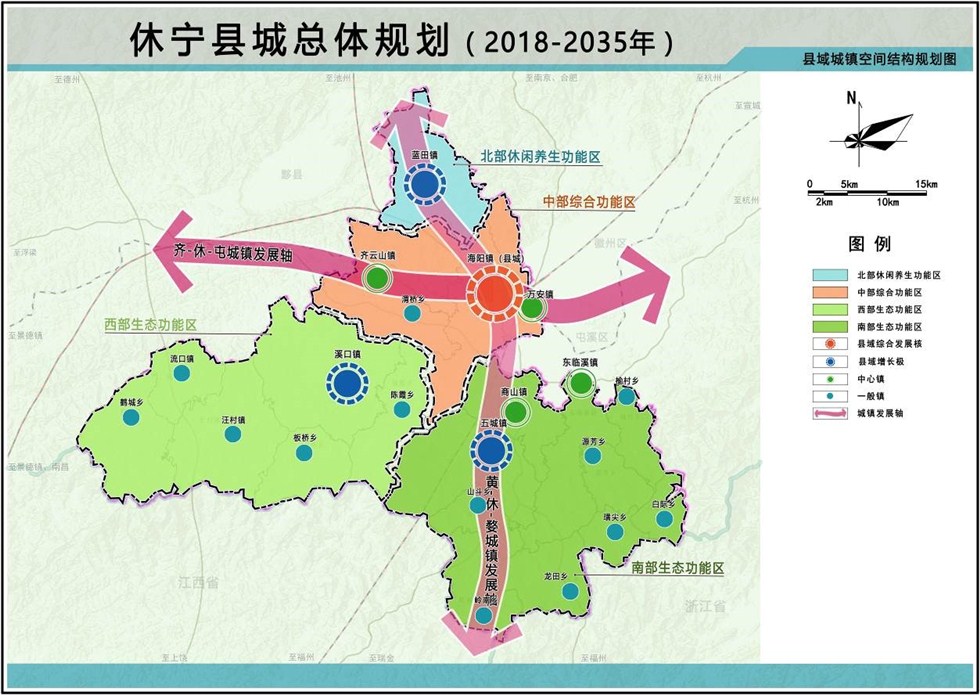

构建“一核三极、两轴四区”的城镇空间格局。

1、一核:县城和万安。

2、三极:蓝田、溪口和五城。

3、两轴:齐(云山)休(宁)屯(溪)城镇发展轴;黄(山风景区)休(宁)婺(源)城镇发展轴。

4、四区:中部综合服务功能区、北部休闲养生功能区、西部生态功能区和南部生态功能区。

(三)城乡功能体系

构建“城市集中建设区—中心镇—一般镇—农村居民点”的城乡功能体系。

1、城市集中建设区

包括县城、万安镇区,范围26.58平方公里,常住人口规模18.5万人,城镇建设用地18.75平方公里。强化城市综合服务功能,推进城市有机更新,增加公共空间和公共绿地,提升公共服务水平和城市空间品质。

2、中心镇

包括齐云山、溪口、五城、东临溪、商山、蓝田六个镇。

3、一般镇

流口镇、汪村镇、岭南乡、龙田乡、源芳乡、渭桥乡、陈霞乡、板桥乡、鹤城乡、山斗乡、榆村乡、白际乡、璜尖乡。满足周边城乡居民的基本公共服务和就业需求,提升设施建设水平和服务配置。

4、农村居民点

建设美丽乡村,引导农村居民集中居住。加强村庄发展分类引导,改善农村人居环境,保护传统风貌和自然生态格局,全面完善农村骨干基础设施和公共服务设施,完善乡村供水、排水、垃圾处理、道路交通、电力、通讯等设施,合理配置乡村教育、医疗、商业服务等设施网点。

八、城市集中建设区功能布局

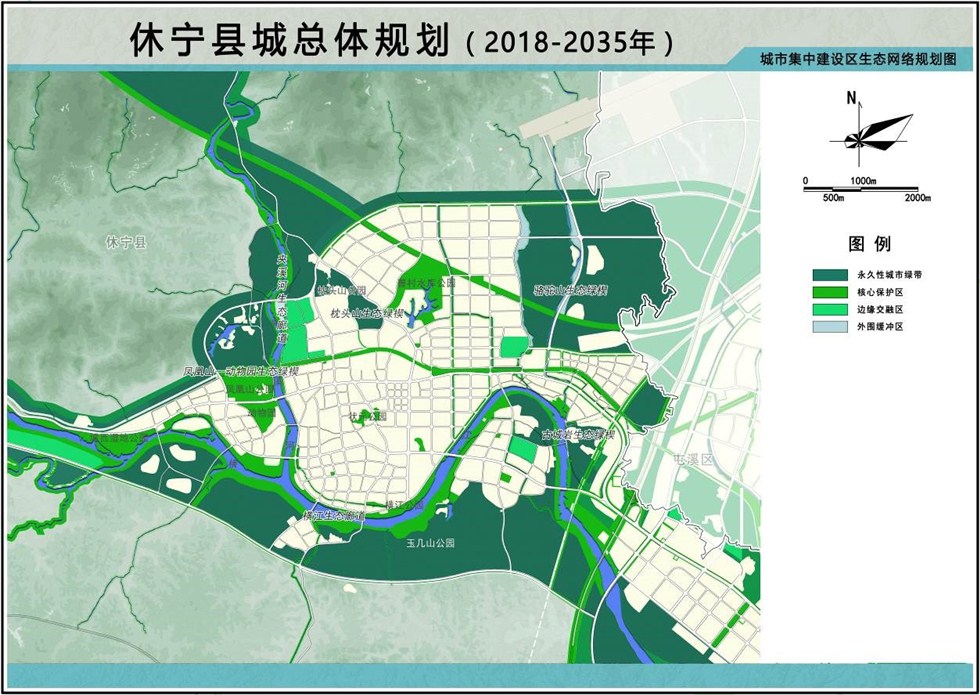

(一)生态网络结构

城市集中建设区生态网络结构为“一带两廊四楔多点”。“一带”为城市集中建设区外围的城市永久绿带;“两廊”为沿横江和夹溪河的生态廊道;“四楔”为凤凰山—动物园生态绿楔、枕头山生态绿楔、骆驼山生态绿楔、古城岩旅游区生态绿楔,“多点”为曹村水库公园、凤凰山公园、动物园、城西湿地公园、横江公园、状元公园等。

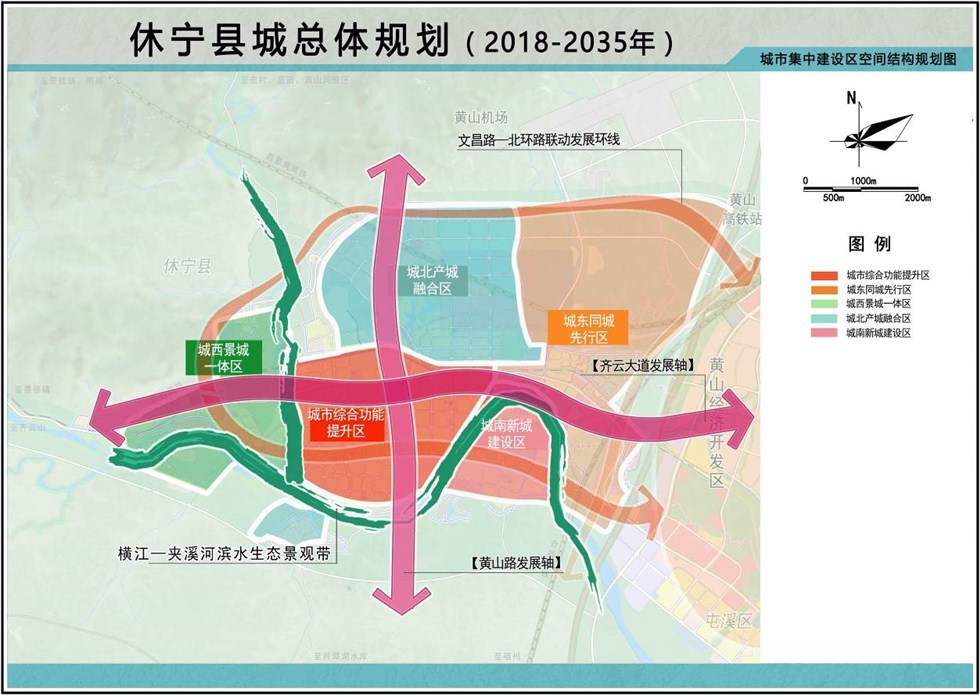

(二)空间布局结构

形成“一带一环双轴五片区”城区空间结构。

一带:横江-夹溪河滨水生态景观带;

一环:文昌路—北环路联动发展环线;

双轴:齐云大道发展轴和黄山路发展轴;

五区:城市综合功能提升区、城东屯休协同发展区、城西景城一体发展区、城南新城建设区、城北产城融合发展区。

保护利用横江、夹溪河、休宁西街、万安古镇、古城岩等要素资源,加强生态空间与城市空间有机融合,实现生产生活生态空间相宜、自然经济社会人文相融。强化“城中有园、园中有城、城园相融、人城和谐”城市风貌特色,彰显自然景观与人文景观交相辉映公园城市特质。

通过主干道齐云大道、文昌路和北环路向东与区域交通枢纽贯通,形成休宁城区与黄山中心城区相向发展、无缝对接屯休同城化发展大格局。

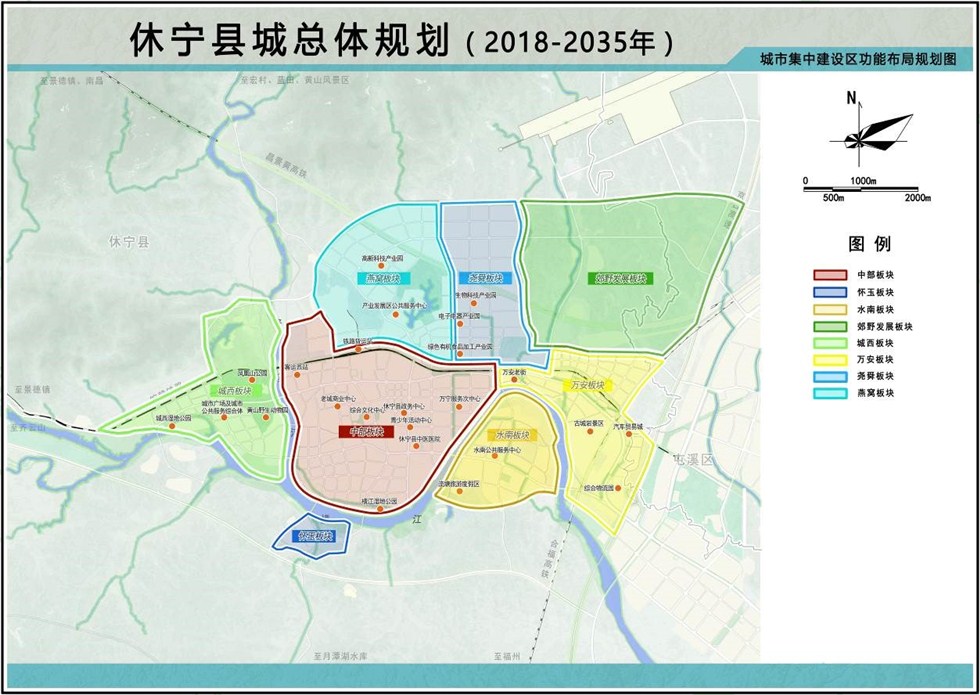

围绕“一带一环”,在城区五个片区的基础上,培育形成主体功能明确,用地复合高效的“八大功能板块”。

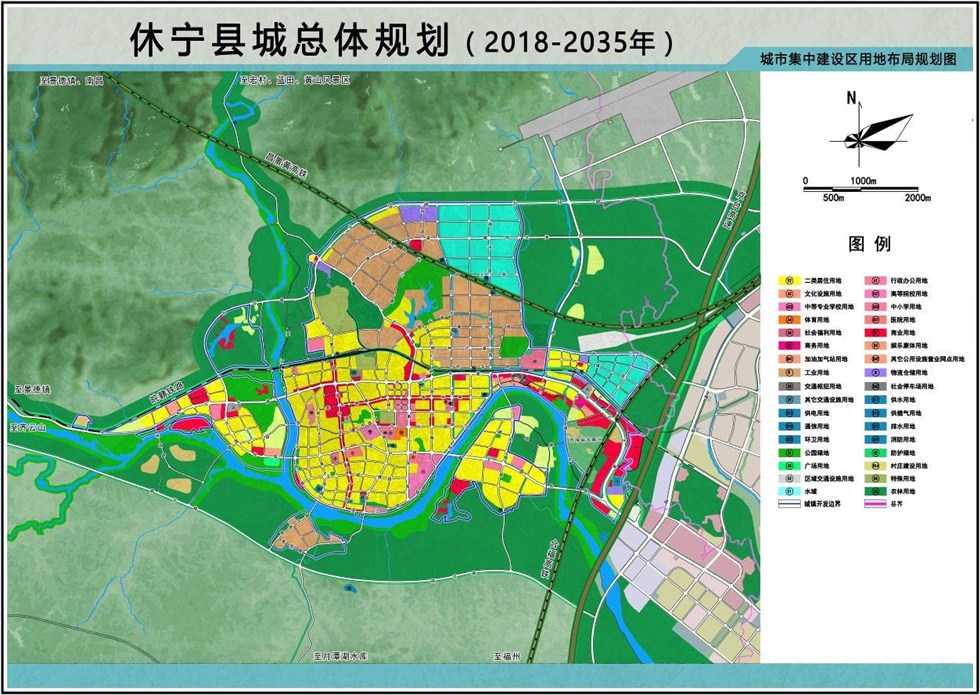

1、居住用地规划

居住用地总面积700.3公顷,占城市建设用地的37.35%。规划共有七个居住区,即老城居住区、城西居住区、城南居住区、城东居住区、水南居住区、城北居住区和万安居住区。

2、公共管理与公共服务用地规划

至规划期末,公共管理与公共服务用地123.96公顷,占规划总建设用地6.61%。

规划将县级行政办公中心主要集中在黄山南路,结合文化设施、广场和体育设施,建设政务中心。为有利于带动新城区的建设,完善老城区的功能,发挥原用地的商业价值。

3、商业服务业设施用地规划

规划形成老城区商业中心、滨江商业中心、万宁新区商务中心、水南文旅服务中心、万安服务长廊、万安老街文化商业街区。商业服务业设施用地共191.68公顷,占规划总建设用地10.22%。

4、工业用地规划

工业用地主要安排在城区北部尧舜和燕窝两个组团,皖赣铁路北部区域。

将老城区工业企业全部实施搬迁,符合环保要求的企业进入燕窝板块。同时对其用地进行有效地置换,盘活土地存量,横江以南怀玉工业组团保留少量工业用地。工业用地共366.15公顷,占规划总建设用地19.53%。

5、物流仓储用地规划

规划燕窝板块和万安板块配套建设仓储用地为主,利用交通区位优势,各建设一处物流中心建设成为专业化、现代化的仓储配送基地和物流中心。物流仓储用地共27.17公顷,占规划总建设用地1.45%。

城市建设用地用地构成表

|

用地代码 |

用地名称 |

用地面积(公顷) |

比例 |

|

R |

居住用地 |

700.3 |

37.35% |

|

A |

公共管理与公共服务设施用地 |

123.96 |

6.61% |

|

B |

商业服务业设施用地 |

191.68 |

10.22% |

|

M |

工业用地 |

366.15 |

19.53% |

|

W |

物流仓储用地 |

27.17 |

1.45% |

|

S |

道路与交通设施用地 |

245.21 |

13.08% |

|

U |

公用设施用地 |

11.78 |

0.63% |

|

G |

绿地与广场用地 |

208.75 |

11.13% |

|

H11 |

城市建设用地 |

1875.00 |

100.00% |

九、历史文化资源保护规划

(一)保护目标

充分挖掘和保护各类历史文化资源,在优化已有的分类分级保护体系的基础上,建立与中国休闲养生之都和美丽宜居公园之城相匹配的城乡历史文化资源保护框架,创新保护与利用模式,完善保护制度和机制,强化历史文化资源整体性保护与利用,提升文化软实力和影响力,促进城乡经济、社会、文化全面可持续发展。

严格保护万安历史文化名镇和休宁西街,传承历史文化名镇街区文脉,保护历史文化名镇街区空间肌理,提升文化休宁品质品位,规划建设休宁历史文化名城。

(二)保护框架

根据历史文化资源所在区域自然地理条件、资源保存情况和文化相似特点,系统整合与保护各类历史文化遗产以及承载历史文脉与文化内涵的空间肌理与历史环境,完整展现不同历史时期发展积淀形成的空间脉络和文化风貌,规划划定万(安)宁(休宁)、横江率水齐云山二个文化单元进行整体保护,提出发展指引和基础保障要求。

十、城市特色风貌

打造“一带襟两岸”的城市空间格局。凸显“山环水抱、林田共生”的特色山水生态格局;塑造“山水徽城”的特色韵味。加强城市主中心、片区中心、交通枢纽与门户地区、历史文化风貌区、历史文化名镇、重要道路及河流沿线地区的城市设计,塑造兼具现代城市感和文化地域性的城镇特色风貌。

总体结构:利用城市设计手段,充分利用各种自然和人文景观要素,按照“一带两心三道八景”总体框架进行城市整体风貌控制。一带:横江-夹溪河景观带;两心:老城风貌中心、新城风貌中心;三道:黄山路、齐云大道、文昌路;八景:“山水四景”——古桥揽绿(古城桥)、双塔映江(黄山路与横江交叉口)、横江水影(玉宁街与滨江大道交叉口)、凤林国宝(凤凰山公园),“徽韵四景”——海阳古风(齐宁老街)、万安古韵(万安老街),状元毓秀(状元公园)、古徽迷踪(古城岩)。

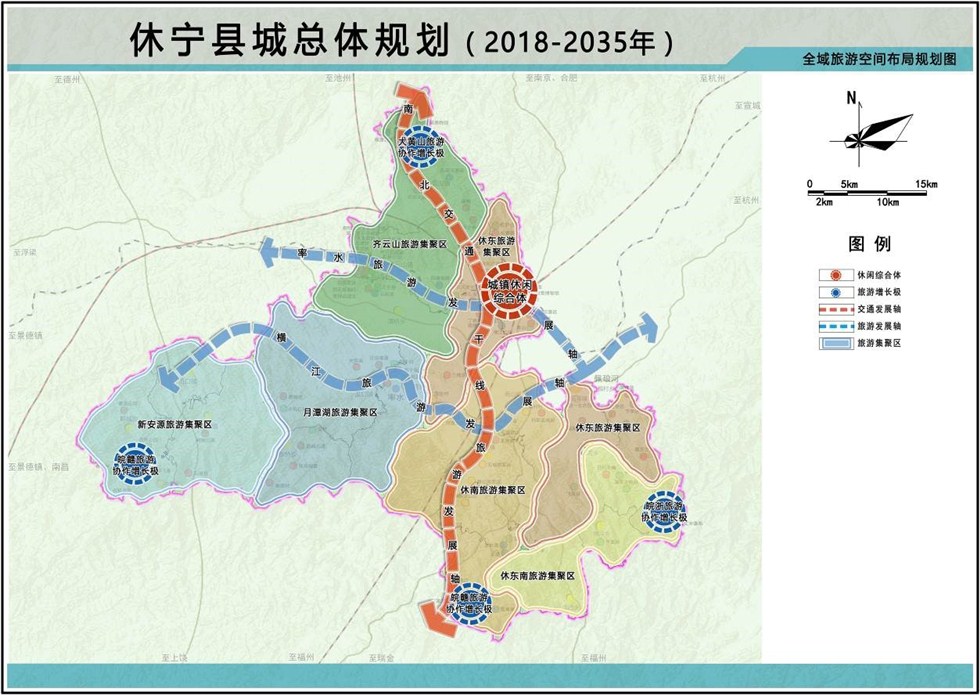

十一、全域旅游规划

从休宁县旅游资源分布、交通条件和城镇建设的发展现状及规划思路出发,确定旅游发展总体布局为“一体、两翼、三轴、四极、五核、六区”。

“一体”——城镇休闲综合体

依托屯休同海阳、万安中心城镇为主导的城镇休闲综合体。

“两翼”——“名山、秀水”双翼

依托齐云山风景区打造“名山”翼;通过整合新安源、月潭湖高品质水资源,打造“秀水”翼。

“三轴”——主题旅游发展轴

南北交通干线旅游发展轴、率水旅游发展轴、横江旅游发展轴。

“四极”——旅游协作增长极

大黄山旅游协作增长极(蓝田镇);皖赣协作增长极(鹤城乡);皖浙协作增长极(白际乡);皖赣协作增长极(岭南乡)。

“五核”——区域旅游新亮点

齐云山、月潭湖、状元城、万安镇、福地村。围绕“一山、一湖、一城、一镇、一村”五大核心,通过重点培育区域旅游新亮点、新势力,支撑旅游板块的形成,形构建休宁县旅游目的地基本框架。

“六区”——块状发展

结合核心资源点,重点培育“六大旅游集聚区”,即齐云山旅游集聚区、新安源旅游集聚区、月潭湖旅游集聚区、休东旅游集聚区、休南旅游集聚区、休东南旅游集聚区。

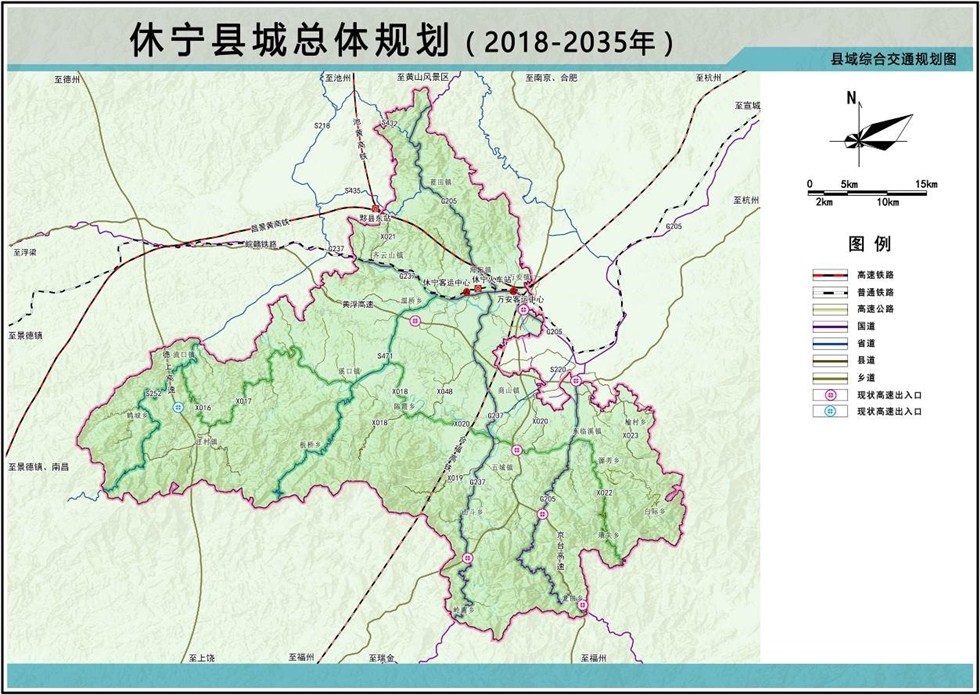

十二、综合交通体系规划

依托屯溪国际机场迁建、黄山北站扩容和“米”字型高速铁路网络建设,强化休宁作为区域综合交通枢纽的地位。

1、航空

在城区北部预留屯溪国际机场迁建用地,预留黄山中心城区和休宁城区至机场快速通道和轨道交通廊道。

2、铁路

优化皖赣铁路通道服务能力。预留昌景黄、池黄高速铁路廊道,结合已建京福高速铁路和新建杭黄、宣绩、黄衢丽高速铁路,形成“一心五向六线”的高铁枢纽和通道布局

3、高速公路

休宁县域内高速公路形成“三纵一横”的网络布局,横线与纵线在商山镇长岭村处交汇,总里程约为120.0公里。布局由G3京台高速公路、G56杭瑞高速公路、S42黄浮高速公路及拟建设中的S97德上高速公路构成,共设8个出入口。

完善县域主干公路网络建设,实现道路系统向网络化演变。要优化县道的路网结构,打通“断头路”,解决各乡镇间公路的互联互通问题,提高各乡镇的对外通达性;改造提升X021县道,强化齐云山与黟县高铁东站的连接。

县域内形成“两横四纵”的主干公路网,总里程约380公里,其中横向干线145公里,纵向干线235公里。

第一横:即G205、G237线休宁段。

第二横:X016-X017-S417-X018-X048-X020-X022。

第一纵:即G205纵线段。

第二纵:即G205-G237。

第三纵:即S471。

第四纵:即S252。

加强城区与对外交通门户(机场、高铁站)、对外交通节点(高速公路出入口)、区域经济联系方向和旅游目的地之间的快捷联系通道。

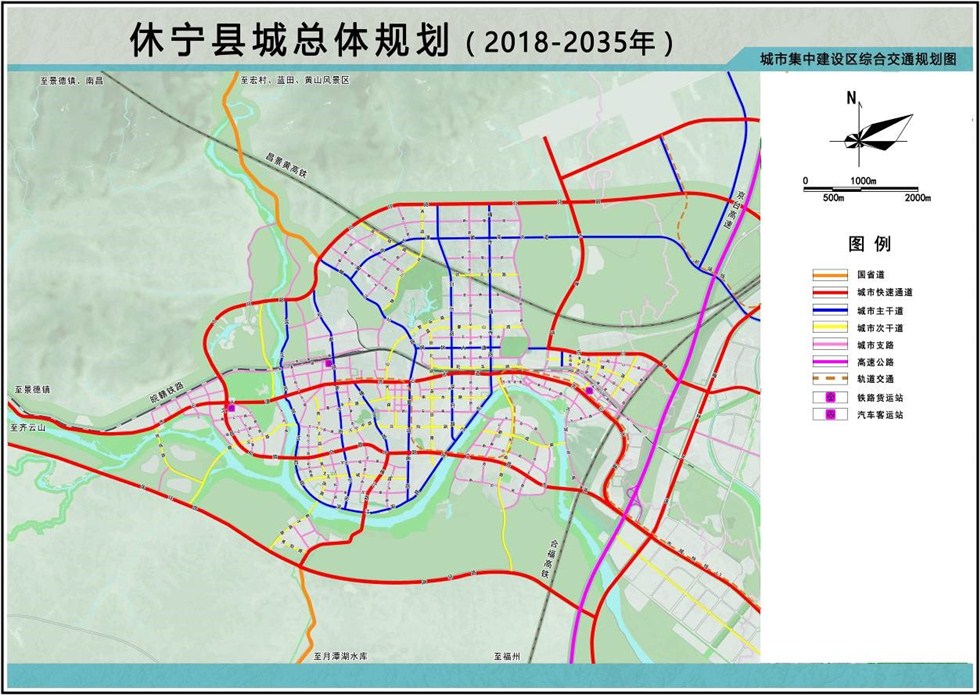

在现状建成区,优化路网格局、消除交通瓶颈、提高路网密度;在新建城区,注重道路与用地、景观的协调,形成合理的路网格局和路网密度。

依托城市集中建设区的自然地形和既有发展格局,形成“一环、四横、五纵”的主干路网格局。

皖公网安备 34102202000191号

皖公网安备 34102202000191号

不良信息举报

不良信息举报